Absence de protection, persécutions et assassinats. Eduardo Kahane, membre de l’Association internationale des interprètes de conférence, a expliqué à Cultures Connection les difficultés rencontrées par les interprètes travaillant dans les zones de conflit.

« J’ai cru que ma dernière heure était venue ! », dit, le souffle encore coupé, l’un des interprètes du documentaire The Interpreters qui a travaillé pour l’armée américaine pendant la guerre en Afghanistan et qui a réussi à s’échapper en Grèce pour ne pas être capturé par les talibans. Et il a eu de la chance. Il n’a pas obtenu de droit d’asile en Europe et n’a pas non plus bénéficié de la protection du gouvernement américain après le départ de ses troupes du territoire asiatique, mais nombre de ses collègues dans la même situation n’ont pas pu quitter le pays, et passent leurs journées à se cacher et à ruser pour échapper aux menaces de mort permanentes.

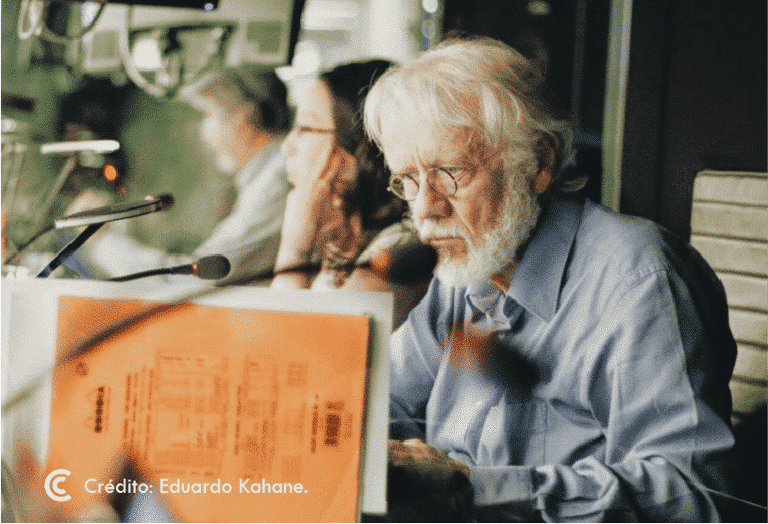

C’est ainsi que vivent de nombreux interprètes dans les zones de conflit, confirme Eduardo Kahane (Montevideo, 1944), interprète et membre de l’Association internationale des interprètes de conférence (AIIC) depuis 1973. Kahane est membre d’une commission qui œuvre pour améliorer les conditions de travail et de sécurité de ces travailleurs en zones de conflit. Le groupe de travail a été créé en 2008 en partie à cause des articles critiques qu’il a écrits pour l’Association, dans lesquels il dénonce le manque alarmant de protection qu’ils doivent endurer.

Actuellement, l’AIIC, en collaboration avec la Fédération internationale des traducteurs, Red T, Critical Link International et l’Association mondiale des interprètes en langue des signes, cherche à obtenir une reconnaissance internationale pour ce travail. En 2010, ils ont amené le Conseil de l’Europe à adopter une résolution appelant à la protection des interprètes dans les zones de conflit et ils veulent maintenant que les Nations Unies fassent de même.

– Auparavant, l’association ne se préoccupait pas de ce problème ?

– Ce problème n’était pas encore apparu au grand jour, il a fait surface à partir de 2007, dans un nouveau type de conflit grave, lorsque les talibans ont commencé à enlever des journalistes. J’ai porté cette question à l’attention de l’Association au moment où un journaliste italien de La Repubblica, Daniele Mastrogiacomo, avait été enlevé, ce qui a suscité une mobilisation publique très importante pour sa libération, initiée par l’association des journalistes. En constatant que les journalistes descendaient dans la rue manifester pour leur collègue mais aussi pour l’interprète et le chauffeur qui les accompagnaient et qui avaient également été enlevés, j’ai compris que notre Association ignorait que les interprètes étaient également victimes de ce type d’agression. Cette situation était totalement méconnue de la société et ce sont les journalistes qui ont commencé à attirer l’attention sur son existence.

– Quels sont les problèmes les plus graves auxquels sont confrontés les interprètes dans les zones de conflit ?

– Ils se trouvent dans une situation compliquée parce que, lors d’une rencontre entre parties adverses, ils sont assimilés à la partie qui les a engagé. Ils ne sont pas considérés, ni eux ni leur mission professionnelle, comme neutres. Dans la plupart des cas, ce ne sont pas des interprètes professionnels, ils vivent dans des pays ou cette formation n’existe pas mais ils ont appris d’autres langues. Il peut s’agir de chauffeurs de taxi ou d’étudiants, qui sont simplement capables de remplir une fonction sociale essentielle à un moment et à un endroit donnés. Par ailleurs, d’autres problèmes se posent : par exemple, de savoir si les interprètes devraient apprendre à se défendre en cas d’attaque, lorsqu’ils se trouvent avec des troupes européennes ou américaines, ou s’ils doivent, lorsqu’ils rencontrent des civils, porter un uniforme, ce qui les convertirait en cibles facilement identifiables. Tous ces détails les font percevoir comme étant de la “partie adverse”. Cela se superpose à des situations qui ont à voir avec les communautés elles-mêmes. Les talibans en Afghanistan, par exemple, ne voulaient même pas être vus par les occidentaux, de sorte que toute communication qui les obligeait à sortir de leur univers était quelque chose qu’ils refusaient.

Ce problème n’était pas encore apparu au grand jour, il a fait surface à partir de 2007, dans un nouveau type de conflit grave, lorsque les talibans ont commencé à enlever des journalistes.

– Pourquoi les groupes locaux, comme les talibans que vous citez, les voient-ils comme des ennemis ? Est-ce parce qu’ils ne comprennent pas cette profession ou à cause des intérêts en jeu du contexte dans lequel ils travaillent ?

– Ils ne comprennent pas la notion d’interprète, ni sa position, ni ses fonctions, c’est quelque chose qui leur est totalement étranger. Ils voient une personne qui agit en tant qu’intermédiaire, qui est arrivée en même temps qu’un groupe, et donc qui est identifiée aux objectifs de ce groupe, et sans chercher plus loin, elle est considérée comme un adversaire. De plus, puisqu’elle est devenue un ennemi, sa famille le devient également. Sa position au sein de sa communauté devient intenable. Lorsque la mission prend fin et que les troupes se retirent, elle se retrouve comme une paria dans la zone de conflit où il a travaillé et, bien sûr, elle est exposée à la violence de toute personne qui veut se venger d’une situation dont elle n’est en rien responsable.

– Existe-t-il un registre des interprètes blessés ou tués dans l’exercice de leurs fonctions ?

– Non, et c’est l’une de nos grandes revendications depuis des années. Ces données doivent être recherchées parce qu’elles appartiennent généralement à des armées ou à des organisations sociales, ce ne sont pas des chiffres qui sont rendus publics. De plus, très souvent, les interprètes restent dans leur pays, et il n’y a aucun suivi de leur destinée. Nous n’avons pas de chiffres ce qui serait pourtant important car de toute évidence des interprètes disparaissent ou sont assassinés, et leurs familles vivent des situations difficiles. Si l’on pouvait avoir accès à des chiffres, nous serions très certainement choqués.

Ils se trouvent dans une situation compliquée parce que, lors d’une rencontre entre parties adverses, ils sont assimilés à la partie qui les a engagés.

– Un autre problème important que vous soulignez est celui des modalités de recrutement des interprètes, pourquoi ?

– L’interprète est quelque peu soumis aux conditions offertes par les organisations internationales, les institutions humanitaires ou les médias. Il ne sait pas combien il sera payé ou à quels dangers il sera confronté lorsqu’il sera embauché parce que la plupart du temps, il ne connaît pas le but réel de sa mission. Conscient de cette situation, un groupe d’organisations non gouvernementales, dont l’AIIC, Red T et la Fédération internationale des traducteurs, a élaboré un guide de terrain contenant une série de recommandations à l’intention des interprètes et de ceux qui les recrutent, afin de garantir l’existence de normes minimales permettant d’exercer la profession dans des conditions acceptables, même si celles-ci demeurent toujours précaires.

– N’existe-t-il pas de droit international assurant leur protection ?

– Non, et il n’y a même pas de reconnaissance de la profession d’interprète, ce qui est l’une des revendications non seulement des interprètes dans les zones de conflit, mais des interprètes du monde entier. Depuis des années, l’AIIC cherche à faire reconnaître ce titre par les organismes des Nations Unies, mais, jusqu’à présent, cela n’a pas été possible. Nous essayons tant bien que mal de sensibiliser, d’une part sur l’existence de la profession en général et, d’autre part, sur la nécessité de protéger les interprètes en Occident contre les revendications visant à les rendre responsables de leurs traductions et susceptibles d’être sanctionnés, criminalisés ou que l’on invoque leur responsabilité civile ou pénale. Ils n’ont pas cette protection. La situation des interprètes dans les zones de conflit est encore moins reconnue. Nous avons actuellement lancé une pétition à l’ONU, qui doit recueillir 50 000 signatures pour suivre son cours et obtenir la reconnaissance de la situation des interprètes dans les zones de conflit, et exiger, en outre, leur protection.

– Vous vous êtes montré critique quant au manque de visibilité de ces interprètes au sein de l’Association, pensez-vous que cela soit dû à l’ignorance ou à une vision élitiste de la profession ?

– Je pense que les deux choses sont liées. D’abord, il n’y avait aucune information sur ce sujet. Ensuite, l’AIIC est née dans un certain contexte historique : après la Seconde Guerre mondiale, avec le procès de Nuremberg et la création des Nations Unies, c’est une profession qui a été et est exercée dans un certain milieu. Lorsque la société commence à réclamer ces services dans d’autres sphères, il est difficile pour ceux qui ont exercé la profession d’une façon particulière depuis 40 ou 50 ans de commencer à accepter des changements. Ce n’est donc pas que j’ai critiqué l’élitisme d’une de façon générale. Ce que nous avons vraiment essayé de faire, c’est de mettre fin à l’invisibilité des autres contextes dans lesquels un service d’interprétation est nécessaire. Non seulement dans les zones de conflit, mais aussi dans le monde d’aujourd’hui parmi les minorités ethniques ou les groupes d’immigrants qui arrivent dans les centres de réfugiés. La société prend conscience et exige des services d’interprétation là où il n’y en avait pas auparavant : dans les postes de police, les hôpitaux, les centres d’accueil. Cela doit également être reconnu par les professionnels qui, jusqu’alors, travaillaient exclusivement dans des cercles plus restreints.

Nous n’avons pas de chiffres ce qui serait pourtant important car de toute évidence des interprètes disparaissent, sont assassinés, et que leurs familles vivent des situations difficiles. Si l’on pouvait avoir accès à des chiffres, nous serions très certainement choqués.

– Comment la situation des interprètes a-t-elle évolué à partir de cette prise de conscience ?

– En 2008, il y a eu un changement brusque. Beaucoup de confrères qui n’avaient pas pris conscience de ce dont nous parlions étaient surpris et croyaient que ce changement d’état, de fait ne serait pas possible et que d’autres formes d’interprétation ne seraient pas admises. Or, ce n’a pas été le cas. Au sein de l’Association, la résolution a été adoptée à une écrasante majorité. À partir de ce moment, la question est devenue partie intégrante de nos actions et de nos publications. Un effort de solidarité est fait pour que cette question fasse l’objet de négociations avec les organisations internationales, parce qu’il s’agit d’une question vitale dans la société actuelle, et nous ne savons toujours pas comment elle va être résolue. Il s’agit d’une étape fondamentale pour l’avenir de notre profession, car la réalité donne lieu à de nouvelles formes d’interprétation, comme la communication à distance ou l’utilisation des nouvelles technologies, ce qui engendre à un changement de paradigme.

– Pourquoi pensez-vous que les organisations internationales de défense des droits de l’Homme ou les Nations Unies ne promeuvent pas les initiatives visant à protéger les interprètes, qui sont souvent des acteurs clés de leur travail ?

– Quand on parle des Nations Unies, on pense à l’institution, en général, mais les Nations Unies obéissent à la volonté des États. Et si les États ne sont pas très enclins à protéger les interprètes qui ont travaillé dans des zones de conflit, il est difficile que la prise de position d’un pays affirmant qu’ils doivent être protégés puisse être entendue. Lorsqu’un pays propose à l’ONU d’adopter une position, il doit le faire de façon consensuelle. Dans chaque pays, la perception de ces interprètes et de leur accueil éventuel en tant que réfugiés ou personnes protégées n’est pas comprise de la même manière par les différentes autorités. Il y a des ministères qui ont une vision plus ouverte et d’autres qui sont plus restrictifs. Ce que nous faisons en soumettant cette question aux Nations Unies, c’est d’utiliser l’institution comme une plateforme pour mettre en avant ce problème devant l’ensemble de la société.

Traduit en français par : Olivier Latil

Découvrez nos services d’interprétation.