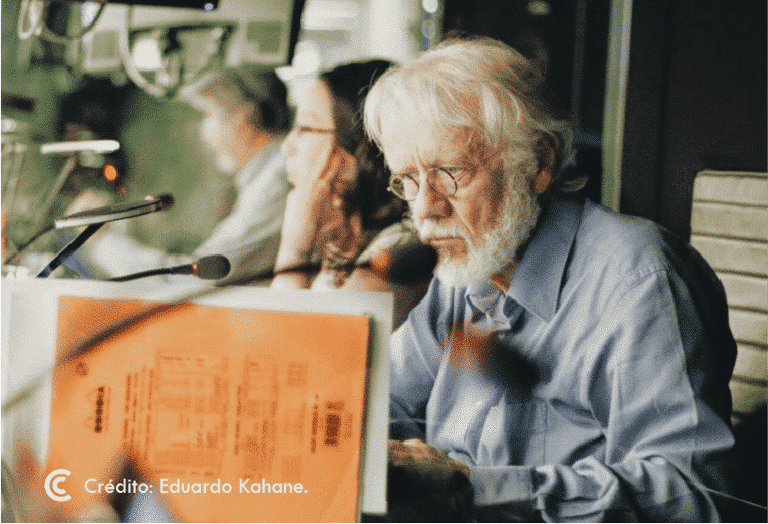

Mancanza di protezione, persecuzioni, morte. Eduardo Kahane, membro dell’Associazione Internazionale Interpreti di Conferenza, ha parlato con Cultures Connection delle difficoltà che affrontano gli interpreti che lavorano nelle zone di guerra.

“Penso che la mia vita lì sia finita” racconta con un sospiro nel documentario The Interpreters uno degli interpreti che lavorò per le forze militari statunitensi durante la guerra in Afghanistan e che riuscì a scappare in Grecia per evitare la cattura da parte dei talebani. Ed è stato fortunato. Non ha un permesso di soggiorno per l’Europa e nemmeno una protezione da parte del governo degli Stati Uniti dopo che le loro truppe abbandonarono il territorio asiatico, ma molti dei suoi colleghi nella stessa situazione non sono riusciti a scappare: trascorrono le loro giornate nascosti e convivono con delle costanti minacce di morte.

Eduardo Kahane, nato a Montevideo nel 1944, afferma che è così che vivono molti interpreti nelle zone di conflitto. Interprete e membro dell’Associazione Internazionale Interpreti di Conferenza (AIIC) dal 1973, Kahane è autore di una serie di articoli critici che hanno aperto in seno all’AIIC un dibattito sulla professione nelle zone di conflitto e portato nel 2008 alla formazione di una Commissione che si impegna per migliorare le condizioni di lavoro e la sicurezza di questi colleghi.

Oggi l’AIIC, assieme alla Federazione Internazionale dei Traduttori, alla Red T, alla Critical Link International e all’Associazione Mondiale degli Interpreti di Lingua dei Segni, cerca di dare visibilità internazionale a questa problematica. Nel 2010 sono riusciti ad ottenere una risoluzione del Consiglio d’Europa a sostegno della protezione degli interpreti nelle zone di conflitto e ora cercano di ottenerne una analoga dalle Nazioni Unite.

– È la prima volta che l’Associazione si occupa di questo problema?

– Prima non c’era percezione del problema in quanto non esistevano le situazioni di conflitto gravi che sono apparse a partire del 2007, quando i talebani hanno iniziato a rapire i giornalisti. Richiamai l’attenzione dell’Associazione sul problema quando venne rapito un giornalista italiano de La Repubblica, Daniele Mastrogiacomo, evento che portò a un grande mobilitazione pubblica, sostenuta da tutti i giornalisti, per chiedere il suo rilascio. E mentre vedevo i giornalisti scendere in strada per il loro collega, notai che per quanto riguardava l’interprete e l’autista che lo accompagnavano, anche loro rapiti, la nostra Associazione non era neanche a conoscenza degli abusi subiti dagli interpreti. La società non ne sapeva nulla e furono i giornalisti stessi a richiamare l’attenzione su di loro.

– Quali sono i problemi più gravi di cui sono vittime gli interpreti nelle zone di conflitto?

– La loro è una situazione complicata perché, quando partecipano a una riunione tra due comunità in conflitto, una parte identifica l’interprete come membro dell’altra, che l’ha ingaggiato. Il suo lavoro e la sua persona non vengono riconosciuti come neutrali. In generale, si tratta di interpreti senza alcun titolo, persone che sanno due lingue ma vivono in zone in cui non esiste formazione alla professione. Possono essere solo studenti universitari o tassisti, ma si trovano ad assumere una funzione sociale che in quel momento e in quel luogo è indispensable. Sorgono anche altri problemi: se vengono attaccati, ad esempio, dovrebbero sapersi difendere; se per caso si trovano con un gruppo di militari europei o americani e lavorano con dei civili, devono decidere se indossare un’uniforme, diventando bersagli facilmente identificabili. Tutti questi fattori li identificano come “parte avversaria”. Tutto questo si relaziona anche con le comunità locali. I talebani in Afghanistan, ad esempio, non volevano neanche essere visti dall’Occidente, per questo qualsiasi comunicazione con un universo distinto veniva rifiutata.

Prima non c’era percezione del problema in quanto non esistevano le situazioni di conflitto gravi che sono apparse a partire del 2007 quando i talebani hanno iniziato a rapire i giornalisti.

– Perché i gruppi locali, come ad esempio i talebani a cui ha accennato, li identificano come nemici? È dovuto al non conoscere il loro lavoro o agli interessi legati al contesto in cui lavorano?

– Non c’è una concezione di interprete, del suo ruolo o delle sue funzioni, e la sua figura risulta incomprensibile. Vedono una persona che svolge il ruolo di intermediario e, dato che è arrivato come parte di un gruppo, la identificano come obiettivo senza pensarci due volte: è un nemico e basta. L’ostilità si estende anche alla famiglia di questi interpreti, e la vita in società diventa praticamente impossibile. Quando i gruppi militari abbandonano le zone assegnate diventano dei paria nelle zone di conflitto dove hanno lavorato e, ovviamente, sono esposti ad ogni genere di violenza da parte di chi vuole vendicarsi punendoli, anche se non sono i responsabili della situazione in cui si trovano.

– Esiste un registro degli interpreti feriti o morti sul lavoro?

– No, e questa è una delle nostre annose battaglie. Sono dati che bisogna andare a cercare, perché spesso appartengono agli eserciti nazionali o alle organizzazioni sociali e per questo non vengono pubblicati. Inoltre, quando gli interpreti restano dove sono sempre stati, spesso non è possibile sapere quale sia stato il loro destino. Non abbiamo dati esatti, anche se sarebbero importanti: ci sono interpreti scomparsi, assassinati, le cui famiglie versano in situazioni difficili. Il giorno in cui avremo un registro di tutte le persone coinvolte, sono certo che la gravità della situazione sarà evidente.

– Un altro problema su cui richiama l’attenzione sono le modalità di assunzione degli interpreti. Perché?

– Gli interpreti devono attenersi alle condizioni offerte dalle organizzazioni internazionali e umanitarie o dai mezzi di comunicazione. Non sanno quanto saranno pagati né quali sono i pericoli che affronteranno durante il lavoro perché il più delle volte non conoscono il reale obiettivo delle missioni. Proprio per questo, preso atto della situazione, un gruppo di organizzazioni non governative, di cui fanno parte l’AIIC, la Red T e la Federazione Internazionale dei Traduttori, ha creato un manuale pratico con una serie di raccomandazioni per gli interpreti e per chi li ingaggia, in modo da indicare delle norme minime che rendano possibile l’esercizio della professione in condizioni accettabili, anche se in contesti precari.

Quando partecipano a una riunione tra due comunità in conflitto, una parte identifica l’interprete come membro dell’altra che l’ha ingaggiato.

– Non c’è alcuna legislazione internazionale che li protegge?

– Non c’è neanche un riconoscimento della professione dell’interprete, per il quale si battono non solo gli interpreti nelle zone di conflitto ma anche gli interpreti in generale. L’AIIC cerca da anni di ottenere il riconoscimento di questo titolo all’interno degli organismi delle Nazioni Unite ma finora non è stato possibile. A poco a poco, stiamo cercando di diffondere una maggiore consapevolezza, innanzitutto, della professione in generale, e poi del bisogno di proteggere gli interpreti in Occidente da chi li vede responsabili della loro versione del discorso e da chi sostiene che è possibile incriminarli, sanzionarli o perseguirli civilmente o penalmente. Non hanno alcuna difesa. Ora stiamo raccogliendo 50 mila firme per poter presentare alle Nazioni Unite una richiesta e ottenere il riconoscimento della situazione degli interpreti nelle zone di conflitto, assieme a una protezione per loro.

– È stato molto critico nei confronti della situazione di invisibilità di questi interpreti all’interno dell’AIIC. Pensa che ciò sia dovuto alla non conoscenza della situazione o a una visione elitaria della professione?

– Credo che le due cose vadano di pari passo. Innanzitutto, non c’erano informazioni. Inoltre, l’AIIC nasce in un determinato contesto storico: dopo la Seconda Guerra Mondiale, con il processo di Norimberga e la creazione delle Nazioni Unite. Quindi si tratta di una professione esercitata in un determinato universo, allora come adesso. Quando la società inizia a richiedere interpreti in spazi diversi è difficile, per chi ha svolto questo lavoro per 40 o 50 anni sempre allo stesso modo, prendere atto di questi cambiamenti. Quindi non sono critico nei confronti dell’elitarismo. Quello che abbiamo fatto è stato cercare di porre fine all’invisibilità dei nuovi contesti in cui è necessario un servizio di interpretazione. Non solo nelle zone di conflitto ma anche nel resto del mondo dove si trovano minoranze etniche o gruppi di immigrati in centri d’accoglienza. La società ne è sempre più consapevole e richiede servizi di interpretazione lì dove prima non c’erano: nei commissariati, negli ospedali, nei centri d’accoglienza. Si tratta di contesti che i professionisti, che finora avevano esercitato solo in circoli più ristretti, devono riconoscere.

Il giorno in cui avremo un registro di tutte le persone coinvolte, sono certo che la gravità della situazione sarà evidente.

– Com’è cambiata la situazione degli interpreti dopo questa presa di coscienza?

– Nel 2008 è stato fatto un salto nel buio. Molti colleghi non sapevano di cosa stessimo parlando ed erano sconcertati, pensavano che la presa di coscienza non sarebbe stata possibile perché queste nuove forme di interpretazione non potevano venire riconosciute. Invece le cose sono andate diversamente, la risoluzione dell’Associazione è stata approvata da una maggioranza schiacciante. A partire da quel momento si è parlato della situazione nei nostri atti e nelle nostre pubblicazioni. Ci impegniamo per far sì che la situazione sia oggetto di negoziati con le organizzazioni internazionali in quanto è un argomento di attualità a livello sociale e non sappiamo ancora come evolverà. Siamo di fronte a un cambiamento fondamentale che caratterizzerà il futuro della nostra professione, perché la realtà plasma nuove forme di interpretazione, come la comunicazione a distanza o l’uso delle nuove tecnologie, e dunque un cambiamento di paradigma è già in atto.

– A suo parere, perché le organizzazioni internazionali per i diritti umani o le Nazioni Unite si astengono dal lanciare iniziative per proteggere gli interpreti, che sono spesso parte fondamentale del loro lavoro?

– Quando si parla delle Nazioni Unite, si pensa all’istituzione in senso globale, ma le Nazioni Unite seguono le indicazioni degli Stati. E se gli Stati non sono inclini a proteggere gli interpreti che hanno lavorato nelle zone di conflitto è difficile che la posizione internazionale di uno di loro si discosti da quella generale, invitando a proteggerli. Quando un paese propone una posizione all’ONU essa deve essere condivisa da tutti. In ogni paese, la percezione di questi interpreti e la loro potenziale accoglienza in qualità di rifugiati o persone protette non è intesa allo stesso modo dalle diverse istanze. Ci sono ministeri con una visione più aperta e altri con una più chiusa. Presentando queste richieste alle Nazioni Unite vogliamo usare l’istituzione come una piattaforma per porre il problema all’attenzione della società nel suo insieme.

Traduzione in italiano: Mirko Altieri

Scopri i nostri servizi di interpretariato.